Nous allons aborder aujourd’hui l’idée de jardin sauvage.

Je vous propose de considérer ce qui pourrait s’apparenter à des dispositifs assez minimalistes, mais qui remplissent une fonction écologique essentielle au jardin en permaculture. Je parle de zones qui, par choix ou par chance, ne nécessitent aucune intervention humaine… Tout du moins aucune intervention qui modifierait les conditions écologiques de manière importante.

De quoi peut-il s’agir dans nos jardins ?

Ce sont les bandes enherbées, spontanées ou non, les couloirs écologiques, les bandes florales, les haies, et les « niches » écologiques (telles que les amas de bois, les tas de paille, les mares).

Des bandes particulières

Les bandes enherbées

Un jardin sauvage intégrera tout d’abord des bandes enherbées.

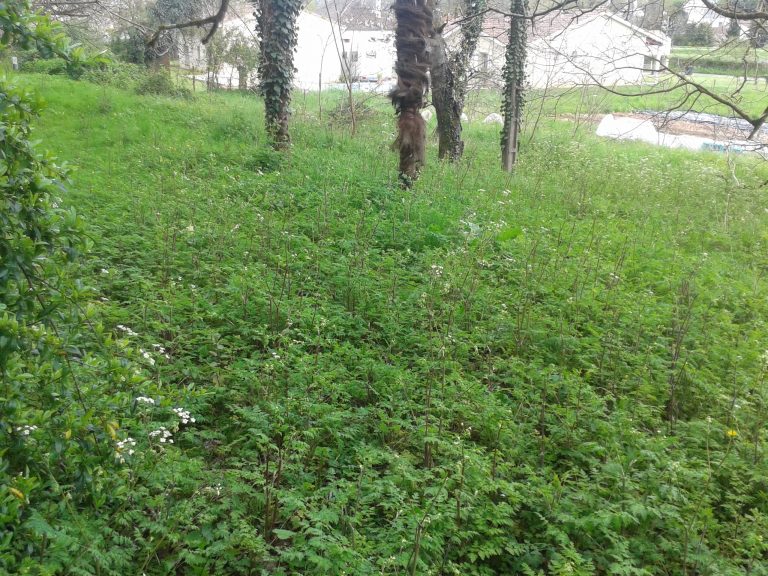

Ce sont des bandes de terre ou la végétation et la vie qui s’y développe seront laissées spontanément à elles-mêmes.

La plupart du temps, dans nos espaces, ce sera de la prairie de plantes spontanées qui reviendra.

Je ne tonds pas ces endroits… et ne les labourent pas non plus !

Par exemple, il est tout à fait possible de ne faucher ce foin qu’une fois par an… Voire pas du tout.

Cela constituera un abri de choix pour toute une faune auxiliaire, par exemple les taupins (qui du coup laisseront éventuellement vos cultures en paix), les sauterelles et criquets, les fourmis (celles qui vivent dans les systèmes racinaires), les coccinelles, éventuellement les carabes qui adorent passer l’hiver dans les haies.

Il est possible d’intégrer des cultures dans cet espace, comme des arbustes aromatiques ou médicinaux, des plantes médicinales ou tinctoriales vivaces, des arbustes à fruits, ou des fraises des bois.

Une fois ces travaux effectués, il est possible de laisser cet espace à lui-même en surveillant toutefois de temps en temps.

Voici des exemples issus de mon propre jardin, ou une haie de petits arbustes (framboisiers, ronciers et groseilliers) cohabite joyeusement avec des spontanées au développement important, sans pour autant que la production soit compromise.

Elle sera même plus importante que l’année dernière, date où cette zone était encore entretenue.

Le groseillier est envahi par l’ortie, les framboisiers sont gagnés par l’ortie, le gaillet-gratteron, le pissenlit, des graminées sauvages, du coquelicot spontané, entre autres choses.

Cela supprime le besoin de paillage, et du travail du sol bien entendu. Je pense que les couverts vivants, voire pérennes, sont une solution à étudier de très près au jardin bio.

Tous ces arbustes se portent comme des charmes, sans aucune taille ni aucun traitement : récolter, point barre.

Preuve de la vigueur des arbustes et des bienfaits des associations et de la concurrence qu’elles exercent, le framboisier est en train de drageonner très vigoureusement jusque dans les planches de cultures voisines, notamment celle de fraisiers.

J’ignore encore ce que je vais faire de ces drageons. J’ai le choix entre les mettre en pot ou les tuteurer et les laisser en place.

Je penche pour la deuxième solution. D’autant plus que je planterai, à l’automne prochain, des arbres nains et des arbustes fruitiers, directement dans les planches (à large espacement cependant).

Les bandes florales

Ce sont des habitats de premier choix pour toute une faune, notamment pollinisatrice. Là encore, il est possible d’en mettre directement dans les planches de culture, comme cette bourrache arrivant à floraison sur une butte de légumes divers (choux, radis, panais, arroches, laitues).

À l’instar de ce qui se fait avec certaines bio-accumulatrices comme la consoude, il est possible de faucher et d’aller disposer ce mulch sur les planches, ou encore d’en faire des produits dérivés (purins, infusions, baumes, teintures).

Ces plantes non-potagères peuvent même venir enrichir une planche de culture en s’y invitant. Comme dans le cas de repousses de couverts des cultures précédentes.

J’ai eu la belle surprise de revoir du sarrasin, du trèfle et de la phacélie revenir au beau milieu de mes fraises.

Je note que les fraisiers se portent remarquablement bien au contact de ce couvert. Je les laisserai donc se ressemer ou s’installer naturellement et attendrai de voir la manière dont ça évolue.

Les « Niches »

J’appelle niche des espaces spécialement aménagés pour l’épanouissement de la faune et laissés en place sans bouleversement. Je n’ai pas construit « d’hôtels à insectes ». Je considère que la faune est suffisamment expérimentée pour les construire elle-même, sans aucune intervention de notre part…

C’est histoire de donner un petit coup de pouce.

Il est possible d’employer tout un tas de matériaux, ce qui peut même servir à les recycler : tas de bois, tas de cailloux ou de briques, tas de paille sur des murs exposés (donc chauds). Il est intéressant d’en placer, pourquoi pas, au pied des arbres, en utilisant judicieusement les produits de taille, lorsqu’il y en a.

J’ai remarqué que, dans ces zones d’habitat légèrement aménagé, la végétation est très « poussante ».

Les zones sans intervention

Dans une perspective d’observation, il est très intéressant de laisser certaines zones vierges de toute intervention humaine… Si l’espace le permet.

Laisser se développer la végétation spontanée va permettre de concentrer les bienfaits supposés abordés depuis le début de cet article. À savoir l’augmentation et le maintien de la biodiversité végétale, animale et fongique.

D’autre part, cela va vous permettre de faire plus précisément votre bio-indication. Ceci à l’aide des plantes caractéristiques qui poussent dans votre lieu.

Enfin, si vous laissez cette zone vierge d’intervention pendant une longue période, voire définitive, vous allez pouvoir observer le cycle de succession et ses variations dans le temps.

Il est même possible de voir apparaître de très bonnes surprises, comme des plantes médicinales sauvages ou des bio-indicatrices… Des plantes intéressantes à remarquer, surtout lorsqu’elles se développent pour la première fois.

Le non-interventionnisme est un sujet que je trouve vraiment passionnant.

Peut-être est-ce l’occasion de partager ?

Faites-vous appel à ce genre de dispositifs ? Comment ?

J’espère en tout cas vous avoir donné envie de créer ou d’aménager un jardin sauvage.

Bonne continuation, et à bientôt !